Русско-японская война вспыхнула тогда, когда Россия стала впервые прочно утверждаться на берегах Тихого океана. В ночь на 27 января (по ст.ст.) 1904 г. японский флот без объявления войны атаковал русские корабли, нанеся им тяжелые потери. Это нападение вызвало в России огромный общественный подъем, который не обошел и Москву. 29 января на Тверской улице у резиденции московского генерал-губернатора собралась огромная манифестация, раздавались патриотические лозунги. Вероломных японцев тогда не считали серьезным противником, все были уверены в скорой победе русского оружия.

В феврале в Москве чествовали отправлявшихся на Дальний Восток нового командующего Тихоокеанской эскадрой адмирала Макарова и сопровождавших его моряков. Знаменитый московский репортер Владимир Гиляровский под овацию публики напутствовал молодых мичманов своими стихами:

И сами идете вы славной стезей

В защиту родной стороны

Туда, где кипит разгоревшийся бой,

Где веют знамена войны,

Где белые флаги с крестом голубым,

Качаясь на синих волнах,

Зовут вас к героям, своим,

Дерущимся в чуждый водах.

| |

Плакат времен

русско-японской войны | |

В апреле 1904 г. москвичи вновь чествовали военных моряков. На этот раз это были героические экипажи крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец», в самом начале войны выдержавших жестокий бой с превосходящими силами японцев в корейском порту Чемульпо. Чтобы корабли не достались врагу, «Кореец» был взорван, а «Варяг» потоплен своей командой. На судах нейтральных государств моряки вернулись в Россию и теперь на всем пути от Одессы до Петербурга их встречали поистине всенародным ликованием. Героической гибели «Варяга» были посвящены песни «Наверх вы, товарищи, все по местам!» и «Плещут холодные волны», которые сразу стали народными.

Подготовилась к торжественной встрече «варяжцев» и Москва. На Курском вокзале специальный литерный поезд встречали первые лица города, многочисленная нарядная публика. Для героев-моряков приготовили подарки, накрыли праздничные столы, у Спасских казарм выстроили триумфальную арку. Город украшали флаги и гирлянды; городовые надели парадную форму.

Однако накануне встречи было дано указание о нежелательности массового праздника в честь моряков-героев «ввиду тягостного момента, переживаемого русским флотом». Незадолго до прибытия «варяжцев» в Москве стало известно о гибели адмирала Макарова вместе с флагманским броненосцем «Петропавловск». Смерть талантливого флотоводца, с которым связывались большие надежды, произвела на всех тягостное впечатление и, конечно, испортила праздничное настроение.

Надежды на быстрое окончание войны таяли. Жизнь становилась более суровой. Заблаговременно были отменены шумные торжества, намечавшиеся в связи со 150-летием Московского университета. 27 июня 1904 г. на Красной площади состоялся общегородской молебен о даровании победы и мира. С Дальнего Востока между тем продолжали приходить сообщения о тяжелых потерях, тысячах убитых и раненых.

| |

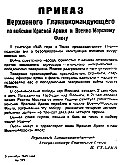

Приказ Сталина

от 3 сентября 1945 г. | |

Москва откликнулась организацией медицинской помощи войскам. Супруга генерал-губернатора великая княгиня Елизавета Федоровна возглавила городской комитет помощи раненым. В залах Большого Кремлевского дворца и Румянцевского музея были размещены мастерские по изготовлению перевязочных материалов. Губернское земство отправило в действующую армию несколько госпитальных поездов, было организовано обучение сестер милосердия, многие видные представители дворянства и интеллигенции вошли в отправившийся на фронт московский санитарный отряд. Массово сдавали пожертвования на помощь раненым простые москвичи, практически все московские фирмы и конторы перечисляли в «Красный крест» часть своих доходов.

В разгар войны 30 июля 1904 г. в императорской семье родился мальчик — цесаревич Алексей. Москва встретила эту новость с ликованием, как известие о военной победе. Для многократного исполнения национального гимна прерывались спектакли в театрах, состязания на ипподроме, в городских садах «Эрмитаж» и «Аквариум» прошли патриотические манифестации. В появлении долгожданного наследника видели знак надежды на лучшее будущее. Газеты писали: «Порфирородного младенца встречает боевой грохот орудий там, на Дальнем Востоке. И при зареве боевых огней, под гром пушек, под стоны страдальцев и умирающих русских героев-воинов этот рождающийся первый Царский Сын дает созданной вокруг своей колыбели радости святой смысл ободрения в скорби и надежды на конец ужасам!».

Но, увы, в августе в большом сражении у Лояна в Южной Маньчжурии успех вновь сопутствовал японцам. Постепенно война, в которой русские войска терпели поражение за поражением, становилась в обществе все более непопулярной. Москва стала одним из главных центров набирающих силу либерального и революционного движения, делавших ставку на поражение ненавистного царизма в войне с Японией. На развернувшейся осенью 1904 г. «банкетной кампании» противники самодержавия почти в открытую подымали тосты за успех японского оружия.

| |

Советские войска

в Харбине | |

Дошло до того, что командующий русской армией в Маньчжурии генерал Куропаткин, узнав, что в общественных кругах Москвы раздаются требования прекращения войны, телеграфировал московскому предводителю дворянства князю Трубецкому: «Если москвичи не чувствуют себя в силах послать нам на помощь для скорейшего одоления врага своих лучших сынов, то пусть они по крайней мере не мешают нам исполнять свой долг на полях Маньчжурии до победного конца».

В декабре 1904 г. пал Порт-Артур, главная русская крепость на Тихом океане, была затоплена русская Тихоокеанская эскадра. А в январе следующего года в России началась революция. Военные неудачи только раздували революционный пожар. 4 февраля 1905 г. террорист Каляев прямо в Кремле взорвал экипаж великого князя Сергея Александровича, незадолго до того оставившего московское генерал-губернаторство. Убийство произвело на москвичей ужасное впечатление. Вскоре пришли и новые скорбные сведения из Маньчжурии. В крупнейшем за всю войну Мукденском сражении русские войска, несмотря на численное превосходство, потерпели тяжелейшее поражение.

Последней надеждой на достойное окончание войны были основные силы Балтийского флота, которые после долгого и тяжелого похода через три океана достигли Дальнего Востока. Но этим надеждам не суждено было сбыться. В морском сражении в Цусимском проливе русские корабли были уничтожены или сдались неприятелю — небывалый прежде позор! 100 лет назад поэт Валерий Брюсов написал после Цусимы такие строки:

Да вместе призрак величавый,

Россия горестная твой

Рыдает над погибшей славой

Своей затеи роковой!

И снова все в веках, далеко,

Что было близким наконец, —

И скипетр Дальнего Востока,

И Рима Третьего венец!

Летом 1905 г. саму собой затихшую войну заслонили разворачивающиеся революционные события. Вспыхнуло восстание моряков на последнем оставшемся у России Черноморском флоте, из губерний приходили сообщения о крестьянских волнениях, в обществе обсуждалось решение о созыве Государственной думы. В американском Портсмуте при посредничестве США проходили переговоры между русской и японской делегациями. 23 августа 1905 г. они закончились заключением мирного договора, по которому Россия лишилась Порт-Артура и половины острова Сахалин. Продолжавшаяся 19 месяцев война закончилась, но унизительные условия мира окончательно подорвали авторитет властей. С.Ю. Витте, награжденный за заключение Портсмутского договора графским титулом, получил прозвище «граф Полу-Сахалинский». Окончание боевых действий отозвалось в Москве организацией богаделен для искалеченных солдат и приютов для сирот погибших воинов.

Вновь о событиях русско-японской войны вспомнили через 40 лет. Спустя ровно три месяца после победы в Великой Отечественной войне Советский Союз, выполняя принятые еще на ялтинской встрече глав союзных держав в феврале 1945 г. обязательства, вступил в войну с Японией, продолжавшей воевать на Дальнем Востоке с США, Англией и Китаем. Объявление войны не стало для японцев неожиданным, еще в апреле СССР официально прервал заключенный в 1941 г. пакт о ненападении. После разгрома фашистской Германии Япония предлагала Советскому Союзу выступить посредником между собой и американцами, обещая дружбу и щедрые территориальные уступки.

| |

| Пленные японцы 1945 г. | |

Эта уступчивость была поразительным контрастом с начальным этапом Великой Отечественной войны, когда японцы как союзники фашистской Германии вели себя агрессивно и угрожали нападением на СССР. В Советском Союзе серьезно воспринимали военную мощь Японии. Хотя пограничные конфликты 1938–1939 гг. у озера Хасан и на реке Халхин-Гол закончились не в пользу японских войск, они проявили себя очень сильным противником. Именно тогда появились строки Константина Симонова: «Да, враг был храбр, тем больше наша слава!».

Летом 1945 г. Япония, конечно, была уже обессилена долгой войной с США, практически уничтожившими японский флот и авиацию, но не сухопутные силы. Крупнейшей сухопутной группировкой являлась Квантунская армия, размещенная в захваченной у Китая Маньчжурии, на границе с СССР. Не случайно Сталин в Ялте попросил три месяца после окончания войны с Германией на подготовку кампании против Японии. За это время на Дальний Восток были переброшены крупные силы и создана группировка, превосходящая Квантунскую армию.

8 августа 1945 г. в 5 часов вечера народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов сообщил японскому послу в Москве, что со следующего дня СССР считает себя в состоянии войны с Японией. Не полагаясь только на преимущество в численности войск и боевой техники, советское командование на Дальнем Востоке, возглавляемое маршалом Василевским, осуществляло наступление сразу по нескольким направлениям, сходящимся в центре Маньчжурии. При этом главный удар наносился не с востока — из Приморья, где его ожидали японцы, а с территории союзной СССР Монголии, через пустыню Гоби и Хинганские горы.

Объясняя советским гражданам причины военных действий против Японии, упор делался на тесные связи японского милитаризма и германского фашизма, необходимость ликвидировать последний очаг мировой войны на Дальнем Востоке. В «Правде» 11 августа появились стихи Самуила Маршака, четко проводящего параллели между двумя агрессивными режимами:

За преступления жестокие

Враги дадут ответ один,

Приехал к финишу Берлин,

За ним последует и Токио.

Вступление СССР в войну, а не атомные бомбардировкиХиросимы и Нагасаки, лишило японское руководство последней надежды добиться мирного посредничества и избежать безоговорочной капитуляции. Уже 10 августа МИД Японии сообщил, что принимает все условия союзников. Через пять дней японский император объявил своим подданным по радио о капитуляции. Однако в Маньчжурии война еще не была завершена. Японские войска продолжали оказывать яростное сопротивление, массово используя смертников, даже пытались контратаковать наступавшие из Приморья войска 1-го Дальневосточного фронта. Окончательное поражение японцев определилось 18–19 августа, когда в тыл основной группировке Квантунской армии вышли, преодолев Гоби и Хинган, ударные соединения Забайкальского фронта.

А Москва жила праздничным настроением. Столица отмечала День авиации. На Тушинском аэродроме был устроен грандиозный воздушный парад. Собственно говоря, он должен был состояться еще в июне во время Парада Победы, но тогда пролететь над Красной площадью помешала плохая погода. Теперь же москвичи увидели в небе воздушную армаду четко державших строй истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. В появившемся в этот день приказе Верховного главнокомандующего говорилось о большом вкладе советских летчиков в победу над фашистской Германией, но ничего — об идущей войне с Японией. Вечером 18 августа в Москве был дан салют 20 залпами из 224 орудий.

Советские летчики заслуживали салюта не только из-за своего профессионального праздника. Именно в эти дни авиация сыграла решающую роль на заключительном этапе войны на Дальнем Востоке. Организованное сопротивление японцев было практически сломлено, и в главные города Маньчжурии направлялись самолеты с десантниками, которые должны были захватить японское командование, занять стратегические объекты и удерживать их до подхода главных сил. 18 августа воздушные десанты были высажены в Харбине, 19 августа — в Гирине и Мукдене, 22 августа перед несколькими десятками советских десантников капитулировал японский гарнизон Порт-Артура.

23 августа было оглашено приветствие Верховного главнокомандования войскам Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов. В тот же день Москва салютовала их победе над Квантунской армией. Японцы массово складывали оружие, хотя кое-где еще продолжались ожесточенные бои. Советские морские десанты высаживались в Северной Корее и на прежде принадлежавших России Южном Сахалине и Курилах.

2 сентября, когда в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, Сталин обратился к советскому народу с поздравлениями в связи с окончанием Второй мировой войны. После сообщения о ликвидации последнего очага мировой агрессии, генералиссимус остановился на том, что «у нас есть еще свой особый счет к Японии». Он напомнил о событиях прошлой русско-японской войны: «Поражение русских войск оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил». На следующий день, 3 сентября, в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий в ознаменовании победы над Японией.

Д. Никитин, кандидат исторических наук